この記事では、【社会人受験生特有の人付き合いと軸の持ち方】がわかります。

「人間関係と国試勉強のバランスに悩んでいる人」や「仕事と国試のバランスを決められない人」におすすめ!

社会人になると人間関係が広がり、勉強時間の確保が難しくなる

飲み会参加前提のスケジュールが現実的

社会人としての責任と受験のバランスを、自分らしく整えていくことが鍵!

はじめに:社会人受験の葛藤

こんにちは!ゴロ助です。

人間関係と勉強時間の確保の両立は、多くの人が悩むポイントだと思います。

私自身、人間関係を優先しすぎたこともあり、

勉強のペースが崩れて、不合格を経験しました。

その経験から、国試受験において、

何をどう意識すればよかったのかを、お伝えしたいと思います。

社会人なりたての方向けの内容です。

世界が広がる、一方で比較の世界でもある

業務外での関わり

年齢も職種も価値観も異なる人たちと、仕事を通じて人間関係が築かれていきます。

仕事はもちろん、業務外の関わりも多いです。

- 業務後の歓迎会や送別会

- プライベートな飲み会や食事の誘い

- 「良好な関係を築くこと」からつながる評価

こうした交流の中には、学生時代にはなかった楽しさや学びが確かにあります。

さりげない比較

職場の人間関係は「友達」ではなく「同僚」や「競争相手」の一面も。

- 誰がどの飲み会に参加しているか

- どんな仕事を任されているか

- 先輩や上司にどう評価されているか

こうした“さりげない比較”が日常に潜み、

無意識のうちに自分の軸を乱してしまいかねません。

同期の活躍が自分の卑下につながってしまうときの対策をみてみる

ゴロ助の不合格経験談

業務時間外への参加

私は当初、飲み会や遊びのお誘いはほぼ断る!と豪語していました。

でも、いざ誘ってもらうと嬉しくて、楽しい。

皆さんと仲良くなれている気もするし、ノリが悪いと思われたくない…

気づけば、誘われた会にはほとんど参加してしまっていました。

社会人生活に近づくほど、「国試=学生時代の続き」から距離ができ、勉強計画は崩れていく一方。

そして、勉強できない自分に嫌気がさして、焦りや罪悪感ばかり増えていく悪循環でした。

気になる評価

新人時代は、周囲の目や評価が気になって、仕事でなんとか爪痕を残さなくてはと必死になっていました。

小さな比較も大きな比較に感じる…

今振り返ると、“勉強の軸”が自分ではなく、

他人に向いていたのだと強く感じます。

自分って本当にだめなやつだと感じてしまうときの対策をみてみる

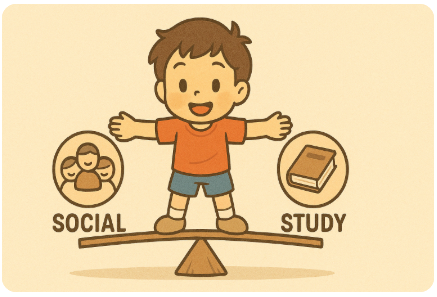

対策案:人間関係と勉強のバランス

人間関係と勉強のどちらにも振り回されすぎると、自分の大事な軸を見失ってしまいます。

そこで意識したいのは以下の4点です。

対策①「断ろうとしない」勇気を持つ

すべてのお誘いを断るのは、現実的にはとても難しいです。

特に社会人1年目では、より一層難易度が上がります。

最初から「参加ありき」でスケジュールを立てることで、罪悪感や焦りを減らしましょう。

計画を立てる時の考え方例

- 飲み会は月に〇回まで参加と決める

- 飲み会がある日を「予備日」として設定

現実的なスケジュールを作るには、予備校に相談するのもおすすめです。

対策②明確な優先順位と線引きを持つ

全参加・全断り、どちらも極端になりすぎです。

「自分にとって本当に必要なことは何か」を見極める姿勢が大切。

そして、会に参加するなら、しっかり楽しむ。次の日から前向きに頑張る。

それが“息抜き”だけではなく、“前進”につながるはず。

断るかどうかの基準は事前に決めておくとぶれにくいです。

断る基準の具体例

- 公式な飲み会には参加し、プライベートな集まりは控える

- 体調と翌日の予定を優先して判断する

「今年は試験に集中したい」と周囲に伝えることでも、理解を得やすくなります。

周囲に国試受験を伝えるべきか迷っているときのヒントをみてみる

対策③軸を自分に戻す

「どう見られるか」ではなく、「どんな自分でいたいか」を考えると、ブレない選択につながります。

他人ではなく、未来の自分に誇れる選択を。

国試を、将来必要な資格ではなく、過去の忘れ物として受験する場合は、どうしたらやる気を持続できるか対策しておこう。

対策④挑戦期間は短期集中がベスト。覚悟を決める。

働きながらの受験は、長期戦になるほどあらゆる面で不利になります。

「いつか合格すればいい」ではなく、

「今年、確実に合格するために、今だけは集中する」と「覚悟」が必要。

覚悟があるかないかで行動も変化します。

短期決戦の覚悟が、結果的に人間関係も自分の未来も守ってくれます。

国試受験は、他への挑戦の妨げにもなります。

いつまでも心のしこりとして残りそうなら、今だけは国試に集中するべき。

まとめ

社会人になると、時間の使い方は“選択”の連続になります。

だからこそ、自身の軸を強く持つことが大切です。

- 何を断り、何を受け入れるか

- どんな自分でありたいか

- どこへ向かいたいのか

そして、覚悟を決めること。

それが、試験という大きな挑戦を乗り越える力になります。