はじめに

令和7年における1個人の情報収集によるものです。

大学・予備校の先生の情報も確認してください。

薬剤師国家試験の基本情報(令和7年7月時点)

令和7年までの薬剤師国家試験の基本については、こちらの資料が非常にわかりやすくまとめられています。

【薬剤師国家試験の現況について】

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001466594.pdf

(厚生労働省のHPに掲載されているPDFです。)

薬剤師国家試験に関する詳しい資料が載っている厚労省のページはこちらです。

【薬剤師国家試験のページ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakuzaishi-kokkashiken/

以下に紹介する情報は、上記の厚労省の「薬剤師国家試験のページ」より情報を引用しています。(令和7年7月時点)

正しい情報を確認するためにも、基本方針・出題基準をぜひ原本でご確認ください。

まったく何も知らない方は、「出題基準」の「出題の考え方」だけでも読む価値ありです!

試験出題形式および解答形式

試験は、正答肢を選択する問題(一問一答形式、正答の設問肢が一つではない形式又は解答肢のすべての組合せの中から正答肢を選択する形式)を基本とする。

ただし、実践に即した問題抽出・解決能力を確認する観点から、実践の場で取り得る解答肢の中から最も適切なものを選択する問題や、明らかに誤りである解答肢や重要性が低い解答肢を選択する問題なども出題する。

また、「必須問題」などの場合にあっては、設問の正誤を一問一答形式で問うことを基本とすること。

引用:「新薬剤師国家試験について」の一部改正について

正答肢だけを探すより、消去法で間違っている選択肢を消していくとミスが起きにくくなります。

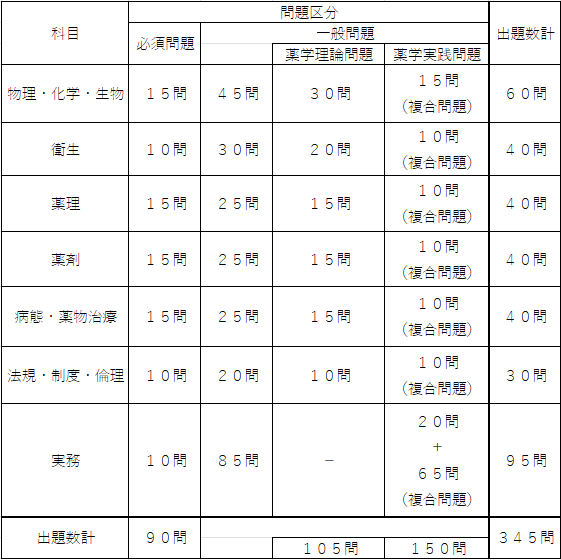

科目、試験区分、試験問題数

試験問題数は「必須問題」が90問、「一般問題(薬学理論問題)」が105問、「一般問題(薬学実践問題)」が150問、合計345問とし、その内訳は次表のとおりとする。

なお、薬学実践問題は、「実務」20問に加え、「実務」とそれ以外の科目とを関連させた複合問題130問とすること。

引用:「新薬剤師国家試験について」の一部改正について

自分の得意科目・出題傾向等を見極めてリソースを考えながら勉強していくことが重要です。

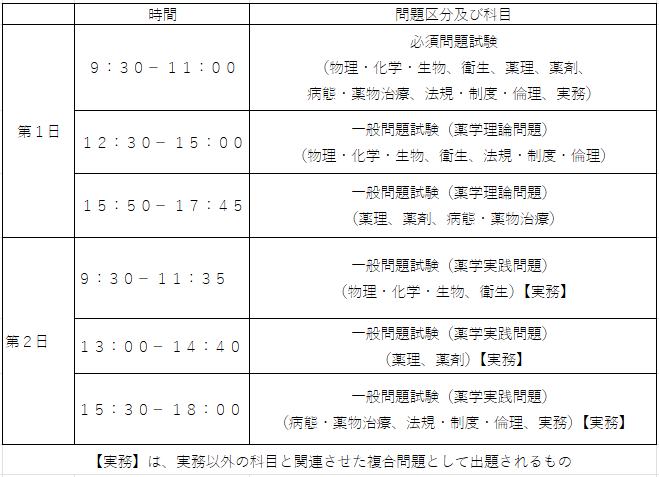

時間割

実際は集合時間などの兼ね合いで、体感の自由時間は異なります。

それぞれの休み時間に何を勉強するかも決めておいた方が通常通り過ごせます。

本番の感覚を少しでもつかみたい方はこちら

薬剤師国家試験 【模試】と【本番】の違い|私が驚いた“思わぬギャップ”とその対策

休み時間の対策について失敗したくない方はこちら

1時間の密度を最大化するために、“今”すべき準備【試験直前・当日の過ごし方の改善】

合格基準

以下のすべてを満たすことを合格基準とすること。

なお、禁忌肢の選択状況を加味する。

① 問題の難易を補正して得た総得点について、平均点と標準偏差を用いた相対基準により設定した得点以上であること。

② 必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上であること。

引用:「新薬剤師国家試験について」の一部改正について

必須問題で足切りに合わないように注意が必要です。

必須問題は全体だけでなく、教科ごとにも基準があります。

禁忌肢について、基本方針(平成28年)には、

「禁忌肢の導入にあたっては、公衆衛生に甚大な被害を及ぼすような内容、倫理的に誤った内容、患者に対して重大な障害を与える危険性のある内容、法律に抵触する内容等、誤った知識を持った受験者を識別するという観点から作問することとする。ただし、偶発的な要素で不合格とならないよう出題数や問題の質に配慮する必要がある。」

と記載があります。

なお、第110回までは、禁忌肢問題選択数は2問以下であれば合格となっています。

恐れすぎずに学習を進めましょう。

必須 足切り 点数

必須で物理・化学・生物は、合わせて1つの科目として扱われています。3つ合わせて5/15をクリアすればOK!

| 物理・化学・生物 | 5/15(合計) |

| 衛生 | 3/10 |

| 薬理 | 5/15 |

| 薬剤 | 5/15 |

| 病態 | 5/15 |

| 法規 | 3/10 |

| 実務 | 3/10 |

| 総得点 | 63/90 |

過去に出題された試験問題の取り扱い

既出問題のうち、薬剤師に必要な資質を的確に確認することが可能な良質な問題として一定の評価が与えられた問題を活用することとし、その割合は、20%程度とする。

ただし、既出問題が十分に蓄積されるまでの間に活用する割合は、この限りではない。

引用:「新薬剤師国家試験について」の一部改正について

既出問題から20%程度出題されると考えると、過去問をやる重要性がよくわかります。

基本方針(平成28年)に、

「既出問題の活用にあたっては、単なる正答の暗記による解答が行われないよう、問題の趣旨が変わらない範囲で設問及び解答肢などを工夫することとする。」

と記載があるように、完全に一緒というわけではありません。

過去問の効果は既出問題出題だけじゃない

問題演習が勉強に効果的な根拠、知ってる?

試験委員の先生

余裕のある人は試験の委員の先生が誰なのか確認しておくのも一つの手段です。

厚生労働省の「薬剤師国家試験」のページの「11 試験委員」の項目に掲示されています。

メディセレなど、予備校が詳しく載せてくれています。

メディセレの詳しいものを数年分見てみると興味深さもあります!

過去の合格点、受験者数、合格者数、合格率推移

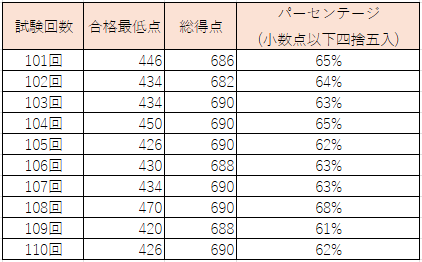

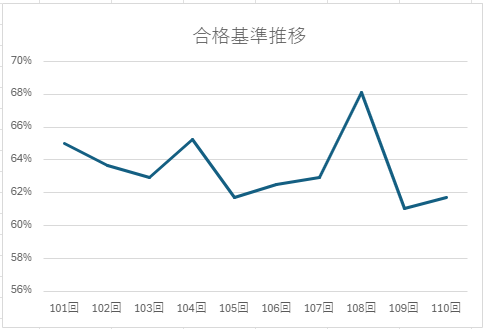

合格点推移(101回~110回)

過去の薬剤師国家試験の結果は、

厚生労働省の「薬剤師国家試験のページ」のページの

「過去の薬剤師国家試験の結果」の項目から詳しく確認することができます。

今回は、101回から110回の合格最低点についてまとめました。

108回は68%の正答率が求められましたが、大体60~65%となっています。

合格を目指すために、満点を取る必要はありません。難しい問題を無理に正答する必要もありません。

薬ゼミの総評によると、第110回の試験では正答率60%以上レベルの問題は240問程度あったようです。

60%以上レベルの問題を答えられれば、問題の約7割は正答することができるのです。

また、「解なし」や「正答が複数存在する」問題などが判明する場合があります。

そのため、実際の満点は690点とは限らないことも…!

こういった問題の調整によって合格することもあります。

最後まで諦めずに取り組みましょう。

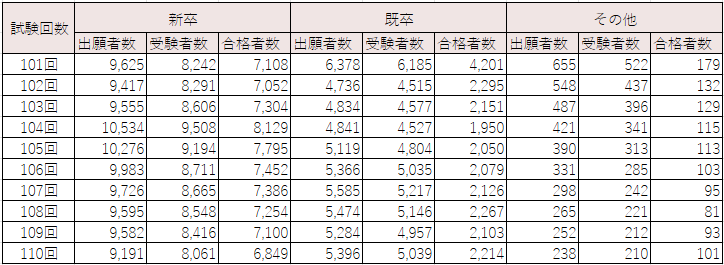

出願者数、受験者数、合格者数(101回~110回)

卒試が不合格となり、出願はしたのに、当日受験できない人も多くいます。

卒試も加味した計画を立てて、卒業は確定させましょう。

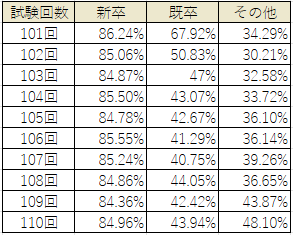

合格率推移(101回~110回)

さらに詳細としては、新卒は、国公立だと90%、私立だと85%程度の合格率となります。

既卒は新卒に比べると合格率が低い傾向にあります。

【現役生だけ】が持つ“最後の爆伸び”の理由 |薬剤師国家試験は現役受験が有利?

おすすめ 見た方がよい!!

前年度の試験の総評は、薬ゼミの総評のYoutubeを確認しましょう。

自己採点システムからの情報を分析して、過去の傾向と照らし合わせてまとめてくれています。

- 過去5年の得点分布

- 出題形式別得点率

- 必須/理論/実践問題の難易度や正答率など

- 正答率60%以上の問題

- 合格率・合格者数推移

- 5年間の得点分布

など必要な情報を15分程度で視聴できます。

最低点の変化の理由など、国試について知ることができると思います。

また、領域別の総評も見ておくことで、点数の平均や直近の傾向の変化を確認しましょう。

メディセレなど他の予備校の総評もあります!

【第110回薬剤師国家試験 総評&最新傾向徹底解説!】

青本ちんぷんかんぷんの時は見てもよくわからない可能性もあるので、要点集などでざっと確認したあとも良いかもしれません。

まとめ

いまさら聞けない薬剤師国家試験の情報をまとめました。まずは対策として敵を知ることも重要です。

その上で、自分に合った対策を練っていきましょう。