この記事では、【効果的な計画の立て方】がわかります。

「計画倒れしてしまう人」や「計画を立てることで満足してしまう人」におすすめ!

「理想の自分」を前提に計画を組むと破綻する。

バッファ日・柔軟性・休息が不可欠。

15・45・90の法則、積み上げ式と逆算式、エビングハウスの忘却曲線の理解が重要。

計画は継続の自信と集中力を支える土台。

こんにちは!ゴロ助です。

国家試験に向けて、

まずは計画を立てましょう

と言う人は多いです。

確かに、限られた期間を最大限に活かすには、計画の設計はとても大切。

だけど、実行可能な計画を立てれていない場合も多いです。

「完璧な自分が前提」の計画を立てていませんか?

安心の理想計画

焦っているときほど、やりがちなのが、“理想だけを詰め込んだ無謀な計画”です。

朝は6時に起きて、朝食も10分で済ませて…

模試の復習も、授業ノートの整理も、1日で一気にやる!

間に合わなければ徹夜でカバー…!

計画を立てているときは不思議と「全部こなせる気」がして、むしろ安心します。

でも実際には、体調不良・急用・眠気・イベント…

思い通りに進まないのが現実です。

理想通りに動ける“完璧な自分”を想定した計画は、まず実行できません。

理想スケジュール中毒者

理想の計画をたててどうなるかというと…

計画通りに進まない → 焦る→

自分を責める → 勉強に手がつかない→

また新しい計画を立て直す →

でもまた実行できない…→

そんな負のループに、はまって「理想スケジュール中毒」になります。

理想スケジュール中毒も含まれる「落ちる学生の特徴」を確認する

効果的なスケジュールが重要な社会人の「落ちる特徴」を確認する

無理なく実行できる計画を組むための4つの工夫

計画は「実行するため」に立てるものです。

予備校の先生が教えてくれた考え方がとても役立ちました。

工夫①

週に1回「何もしない日=バッファ日」を設ける

予期せぬ予定や遅れの調整に使います。

週ごとが難しい場合は、月単位で考えましょう。

工夫②

計画は見直しながら柔軟に調整する

習得状況や所要時間に応じて常に再設計を。

計画を柔軟に見直すためには、長期の計画と、短期の計画が必要です。

勉強計画専門のノートを使うと整理しやすいです。

工夫③

休息も“予定”として入れておく

集中力と定着率を維持するためにも、意識的な休憩は不可欠。

休憩をあえて取り入れる学習

休憩時間を細かく取り入れる学習が効果的とされています。

15・45・90の法則

人が深く集中力を保てる時間は15分といわれます。

この15分が基準となり、一般的な集中時間の45分が授業時間に取り入れられています。

集中力の限界は90分だそうです。

集中力はわずか8.25秒とする人も!

ポモドーロテクニック(25分集中・5分休憩)も使える!

集中力の実験

東京大学 薬学部の池谷裕二教授が、ベネッセと共同で勉強時間と集中力の実験を行っています。

結論としては、

「休憩を細かく取り入れる方が、休憩ごとにガンマ波が回復し、集中状態が維持される」ということです。

実験内容

対象:中学1年生29名

A群→60分連続学習(60分×1セット)

B群→45分連続学習(45分×1セット)

C群→分割学習(15分×3セット=合計45分、各セット間に7.5分の休憩)

内容:中1~中3の英単語を学習

評価:当日・翌日・1週間後に各75問のテストを実施。脳派を計測。

主な結果

学習定着度(1週間後)

15分×3セットグループのスコア伸びが、60分グループより約17%高い(18.75点 vs 16点)

脳の集中状態(ガンマ波)

60分学習では、40分以降にガンマ波が急降下し集中力が低下。

分割学習では、休憩ごとにガンマ波が回復し、集中状態が維持された。

詳細

他の結果はこちら

ニュースを配信する「PR TIMES」のベネッセによる記事

ポモドーロテクニックにピッタリのタイマーを使ってました!

工夫④

人に計画を共有する

一緒に頑張る友人や予備校の先生に計画を共有し、進捗を確認してもらうのも一つの方法です。

アドバイスがもらえるだけでなく、「見られている」という意識が働き、自然と計画を守ろうという気持ちにもなれます。

計画を立てるときに役立つ2つの考え方

次の2つの考え方を計画に取り入れるのも有効です。

考え方①積み上げ式と逆算式

積み上げ式

今の自分ができることから少しずつ積み重ねていく計画の立て方。

柔軟性があり、進捗に応じて内容を変えられる。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 現実に即した計画になりやすい 小さな達成感が積み重なり、継続しやすい | 全体像が見えにくい ゴールに間に合わない可能性がある |

逆算式

最終的なゴールから逆算して、やるべきことを計画に落とし込む方法。

ペース管理や全体把握に有効。ただし、調整力が必要。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ゴールとのズレに早めに気づける 時間管理・優先順位づけに強い | 実行可能性を見誤ると破綻しやすい 予定通りに進まないと焦りやすい |

組み合わせて「大枠は逆算、日々は積み上げ」で運用するのがおすすめです。

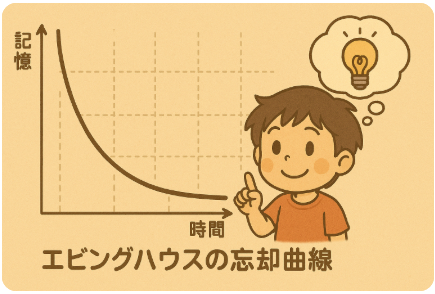

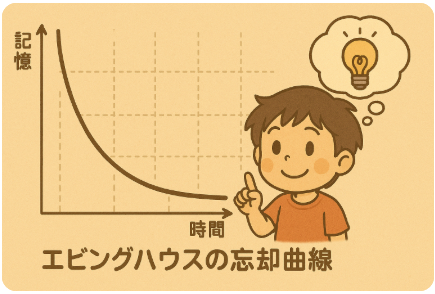

考え方②エビングハウスの忘却曲線

忘却曲線を意識した復習スケジュールもよく耳にしますよね。

エビングハウスの忘却曲線とは…

忘れるまでの時間だけでなく、覚えるまでの時間にも着目して解明されています。

- 人は学んだ内容の多くを1〜2日以内に忘れてしまう。

- 復習をすることで、最初に覚えたときよりも、覚えるためにかかる時間は短くなる。

- 反復のたびに忘却のスピードは遅くなっていく。

そのため、

最初に学んだ日の「翌日・1週間後・1か月後」に復習を組み込むと、記憶が定着しやすくなります。

「無意味な音節」を暗記させた実験結果なので、意味のある知識は、やや記憶が残りやすいとされています。

人によって忘れるスピード・覚えるスピードは異なるため、実際に試しながら調整するのがベストです。

取り入れ方

人によって忘れるスピードは違うので、エビングハウスを目安にしながら、

| 2回目の復習 | 3回目の復習 | 考えられること |

| 全く覚えていない | 全く覚えていない | 周期が長すぎる |

| 覚えている | 全く覚えていない | 2回目の周期が短すぎる/ 3回目の周期が長すぎる |

| ぼんやり覚えている | ぼんやり覚えている | 繰り返す必要がある |

などのように、自分なりに計画をすり合わせてみましょう。

この理論を応用した暗記系学習アプリもあります。(例「Anki」「reminDO」)

伊沢さんの付箋はエビングハウスしやすいです!

まとめ:計画は“自信を積み重ねる道具”

無理のない計画によって、「やり切れる実感」と「達成感」も得られます。

毎日の自信につながり、集中力と安定した気持ちを保つことも。

計画は「合格までの道のりを、安心して進むための地図」です。

まずは実行できる計画を、小さく、柔軟に始めてみてください。