この記事では、【試験直前の価値と準備方法】がわかります。

「まだ先だしと試験前について特になにも考えていない人」や「何を準備すればいいかわからない人」におすすめ!

試験直前や当日の時間は非常に限られており、事前準備が重要。

「何を見るか」「どう過ごすか」を決めておかないと焦りや空回りの原因に。

資料は情報量を絞り、すぐに確認できるものを厳選。

模試を本番のシミュレーションとして活用することで、当日の行動に余裕が持てる。

試験直前の時間は今までと密度が違う

試験直前はいままでの時間とはちょっと違います。

試験直前は黄金タイム

試験直前は、

- 今覚えたことをそのまま本番に出せる時間

- 知っている内容を再確認して自信につなげる時間

同じ1時間でも、「試験1か月前」と「試験直前」では1時間の密度が違う。

試験直前は、1か月前とは比べものにならない集中度と吸収力があります。

だからこそ、この時間をどう使うかをあらかじめ決めておくことが非常に重要です。

黄金タイムは、わずかしかない

試験前日、試験当日の休憩時間、1日目終了後、時間は驚くほど限られています。

この限られた時間の過ごし方を事前に決めておかないと、

せっかくの“集中力が高まっている時間”が、ただ「なんとなく」で終わってしまうかもしれません。

特に本番直前は、教材を迷っている時間すら惜しいです。

ゴロ助の不合格経験談

私は学生時代、時間の使い方を意識しておらず、

焦って参考書を次々開き、「とりあえず読む」だけになってしまいました。

ページをめくれども目は滑り、頭にはまったく入ってこない…

さらに、休憩時間に周りを見渡すと、

みんながコンパクトな資料を見たり、スマホでチェックしたりしていて、

それらが使い込まれている様子に、さらに焦ってしまったのを覚えています。

対策案:貴重な時間を最大化するために

黄金の時間を最大限活用するために、今からできる対策案を3つご紹介します。

対策①確認したい資料を用意しておく

当日に「何を使うか」で迷わないよう、以下を明確にしておきましょう。

- どの資料を使うか(例:薬ゼミのやまかけ、個人ノートなど)

- いつ見るか(朝/昼の休憩/1日目の夜など)

- どう使うか(全体ざっくり?ピンポイント復習?)

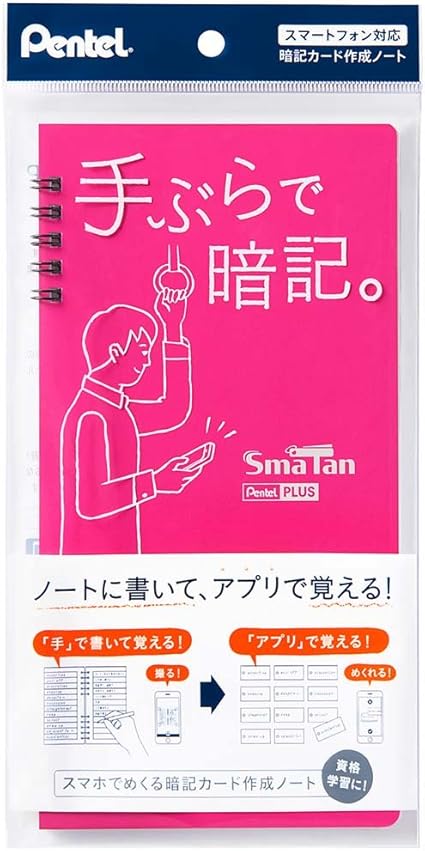

コンパクトで、「これは確認したい!」という内容だけ集めたツールを準備すると便利です。

私は、薬ゼミのやまかけの資料を活用しました。

口コミはそれほど良くないけど、スマホを連携させるノートもあるよ!

対策②過ごし方を決めておく

一人で集中したい?

友達と話して気持ちを落ち着けたい?

静かな場所?にぎやかな休憩室?

どれが正解ということはありません。

大切なのは、自分にとって一番パフォーマンスが出せる環境を選ぶことです。

友達と過ごしたい人

友達と過ごしたい人は友達と相談しながら決めておきましょう。

一緒に過ごす相手がいれば、やまを共有したり、不安をやわらげたりできます。

友達が言っていたところが出た!

というケースは実際に意外とあります。

ひとりで集中したい人

周囲の雑音に対する対策(イヤホンや耳栓)も準備しておくと安心です。

簡単だったよね

あの問題の答えって何?

など、本番は刺激的な会話も飛び交います。

2日目に1日目の答え合わせをした人が、

昨日のあの問題はこれが解答だよ・・!

と話していることもあり、

メンタルが揺さぶられたときに、

平常心を保てるルーティーンやグッズもあるとより良いです。

音楽を聴きたくない人は、ノイズキャンセリングの耳栓も!

対策③模試を活用する

模試は、本番と同じスケジュールですが、

意外と本番を意識した行動は取れていないのではないでしょうか。

休み時間にはなんとなくで友人と話したり、ご飯を一緒に食べたり、、、

トイレも比較的スムーズに行けてしまうため、

“日常感覚”の中で模試を受けてしまいがち。

そして、「明日で国試が終わる」という感覚も、

実際に当日を迎えてみないと実感しにくいものです。

模試と本番の違いは別の記事でまとめたので、

あくまで109回までの情報ですが、気になる人は確認してみてください。

本番は、参考書を見れる時間が、意外と短いです。

今はこうだけど本番だとこんな感じに違うかも

メンタルはこうやって回復させよう

「当日の過ごし方」を意識的に練習するつもりで受けると、

比較的近いシミュレーションできるかもしれません。

対策④宿泊する場合は事前に確認しておく

前泊する必要がある人もいます。

直前まで会場がわからないこともありますが、事前に確認しておくと安心です。

まとめ

私が合格できた年、試験直前の時間に薬ゼミのやまかけ資料を繰り返し見ていたことが、

結果につながる最後の一押しになったと今でも感じています。

薬ゼミのやまかけ講習を「受けるべきか・活用のコツ」をみてみる

「どのくらいの時間で、なにを見るか」

「どんな気持ちで迎えるか」

それは、点数に直結するだけでなく、

自分を落ち着かせる“支え”にもなります。

ぜひあなたも、当日の過ごし方を“今”のうちに、考えてみてください。