この記事では、【暗記の具体的な工夫の仕方・暗記に関する理論・おすすめ】がわかります。

「暗記が苦手な人」や「新しい暗記の仕方が知りたい人」におすすめ!

こんにちは!ゴロ助です。

私は暗記が大苦手です。特に言葉自体に意味のない文字の羅列。

自分に合う暗記方法はなんだろうと検索したり、本を読んでみたり…

記憶術について調べた結果が、誰かのヒントになるといいなと思いまとめます。

こちらは、薬剤師国家試験に限らない方法となります。

専門的知見ではありません。

暗記のテクニック18選

多くの人が暗記のためにさまざまな工夫をしています。

自分に合う合わないがあると思いますが、まずはどんな工夫があるのか確認してみてください!

薬剤師国家試験に限らず、勉強している人たちの工夫となります。

Case1

ボイスレコーダーに覚えたいことを自分の声で録音して、何回も聞く。

(録音のために声に出す、繰り返し聞いて定着させる)

メリット

- いつでもどこでも聞くことができる。

- 音で思い出せる時がある。

デメリット

- 客観的に自分の声を聞き続けないといけない。

Case2

まとめノートを作る。

メリット

- まとめる作業の時点で記憶の訓練になる。

- 自分にとって見やすい資料にできる。

デメリット

- 時間がかかる。

- 情報の取捨選択がうまくできないとエンドレス…。

付箋に要点をまとめた冊子を作って、わかるものははがしていく。

メリット

- 付箋に整理する時点で記憶の訓練になる。

- 付箋が減っていくと達成感がある。

デメリット

- 時間がかかる。

- 付箋と台紙で倍の重さになる。

1問1答をエクセルに作って、ある程度解けるようになったら、シャッフルする。

メリット

- シャッフルや検索が一瞬で行える。

デメリット

- PCが必要。

- ある程度の形式が必要。

青いペンで書きなぐる。

メリット

- 書くという動作で、流し読みなどが防止できる。

- 青は集中力を高めると言われている。

デメリット

- 手を痛める。

- 書く作業は意味がないと言われることもある。

まずは大枠を理解して、その後でミクロに取り組む。

メリット

- 知識の整理ができる。

- 地図に詳細を書き込むような形で紐づけながら記憶できる。

デメリット

- 教材の選定が難しい。

教材をできる限り絞って、それを完璧にする。完璧にするときは、自分に覚えやすい形に変換する。

知識を紐づけながら何度も繰り返す。

メリット

- 教材をしぼることで周回もしやすくなる。

デメリット

- 薄すぎる教材だと知識が足りないことがある。

8

エビングハウスの忘却曲線に従って復習をする。

メリット

- 反復のたびに覚える時間も短くなり効率的。

デメリット

- 人によって忘却のタイミングは異なるので、調整の必要がある。

- 無意味な音節を暗記させた実験なので、勉強内容によっても調整。

9

貼るタイプのホワイトボードを壁にはって、自分に対して授業をする。

一番目につくホワイトボードには、覚えたい知識をメモしたままにする。

メリット

- 書いたり消したりが素早く行える。

- 大きく書くことができる。

デメリット

- 場所が必要。

10

視覚・聴覚・触覚・嗅覚を活用する。

メリット

- アプローチが複数あるときっかけも複数できる。

デメリット

- 一つ一つに時間がかかる

11

カードを使って、全部のカードが「パッとみて解答がわかる」状態まで繰り返す。

わかるようになったものは、繰り返さない山に分類していく。

数日後に全部を再び繰り返す。

カードが大量にある場合は、分割して、大体1週間ごとに繰り返せるようにする。

メリット

- 明確に覚えていないものだけ繰り返すことができる。

- 覚えていなかった山が減ると達成感がある。

デメリット

- 管理をする必要あり

12

携帯アプリを活用して隙間時間に暗記。

メリット

- 移動中も活用できる

デメリット

- 携帯をいじってしまうリスクあり

13

7回読み(山口真由さんの方法です!詳しくは調べてみてー!)

メリット

- 教科書を頭に入れることができる

デメリット

- ただ読むだけでは効果がない

14

覚えるのではなく思い出すことを意識する。そのために、理解する。

メリット

- 単純な暗記ではないので、度忘れしても導ける

デメリット

- ある程度時間がかかる

15

ゴロ合わせ・替え歌を使って覚える。

16

イラストやマインドマップを活用する。

メリット

- 知識が整理される

デメリット

- 準備が必要

暗記シートを使った暗記術は、「1ページめの1回目→7日後→1ページめの2回目」ではなく、1ページを覚えるまで、n回その日に行う。

メリット

- 確実に覚えながら進める

デメリット

- 時間がかかる

寝る前にその日学んだことを頭の中で説明する。起きた後にもう一度やる。

メリット

- 睡眠によって脳が情報整理できる。

- 実際に寝る前は記憶の定着に効果があり、朝は一番集中力が高い人もいると言われている。

デメリット

- 頭が活性化されて寝れなくなる恐れがある。

暗記に関連する理論

実験などによって、記憶について名がついた理論が複数あります。

理論を知ると、不思議と頭に入ってきやすくなったりするので、ざっくり見てみるのも

①ザイガニック効果

未完了だったり中断されたものの方が、完結したものよりも記憶に残る。

活用例

量単位ではなく時間単位で休憩に入る。

②プロテジェ効果

学習したことを、人に教えることで記憶に定着する。

活用例

友人に教える、AIに教えてみる

③アクティブリコール

学んだことを積極的に思い出すと記憶に定着する。

活用例

白紙に学んだ内容を書き出してみる

④テスト効果

テストによって思い出すことで記憶に定着する。

活用例

過去問を解く

⑤チャンク化

大量の情報を細分化して意味のある小さなまとまりにすることで、効率よく情報を処理し、記憶に定着する。

活用例

一つのテーマを背景・具体例・ポイント・結論で分けてまとめる

⑥デュアルコーディング

言語、視覚、2つの形式で情報をインプットすることで、記憶に定着する。

活用例

ゴロとイラスト

⑦文脈依存記憶

覚える時と思い出す時は、環境が一致しているほど、思い出しやすい。

活用例

学習時と同じ環境でテストを受ける

⑧系列位置効果

一連の情報を記憶する場合、順番によって記憶しやすさが変わる。初頭効果・親近効果がある。

初頭効果:最初の項目が記憶されやすい

親近効果:最後の項目が記憶されやすい

活用例

ちゃんと学びたいものを最初か最後にする

⑨インターリーブ

単元を入れ替えながら複数学習する

活用例

計画的に教科を交互に配置する

⑩自己参照効果

自分に関連付けることで理解が深まり、記憶に定着する。

活用例

ヒスタミンの放出が花粉症の自分の身体で起きていると考える

⑪マルチモーダル学習

視覚・聴覚など複数の感覚が組み合わさると記憶が定着する。

活用例

授業を聞く

⑫認知負荷理論

一度に処理できる情報の量に限界がある。

活用例

一度に処理できる情報量に限界があるため、教材順や難易度を調整する

⑬ピア・ラーニング

仲間と協力して学習することで理解が深まり記憶に定着する。

活用例

問題の出し合いっこをする

⑭エビングハウスの忘却理論

復習しないと時間経過ととも記憶が失われる。

活用例

復習のタイミングを設ける

⑮間隔反復

学習した内容の復習の間隔をあけて繰り返す、記憶を定着させる。

活用例

間隔をあけて複数回で復習する。

⑯手がかり依存性記憶

記憶は脳内にあるが、思い出すきっかけ(音楽、におい)が必要な記憶。

活用例

ゴロ

⑰レベル・オブ・プロセッシング理論

単純な繰り返しなどの浅い処理よりも、意味を考えたりする深い処理の方が記憶に定着する。

活用法

自分で例文をつくる

⑱精緻化リハーサル

知識を意味付けしたり、他の知識と関連付けることで記憶が定着する。

活用例

薬理と病態を関連付ける

⑲フラッシュバブル記憶

個人的に重大なことだったり強い感情を伴う出来事が鮮明に残る。

活用例

模試で大間違いした問題を覚えている

⑳生成効果

自分で情報を生成することで記憶に定着する。

活用例

血圧を下げる薬ってなんだっけ…ACE阻害薬だ!

㉑情動記憶

感情を伴うと記憶が定着する。

活用例

模試で間違えたときの悔しさで記憶した

㉒レストルフ効果

似たような情報の中に、1つだけ異なるものがあると、記憶に残りやすい。

活用例

同じ領域でほとんどの薬が同じステムなのに異なる薬

実際にゴロ助が活用した具体例

- 教材を要点集にしぼる

- ゴロを活用する

- ゴロにイラストをつける(デュアルコーディング)

- アクティブリコールを意識して周回

- 問題演習(テスト効果)

- 青ペン書きなぐり

- 普段勉強している服装と当日の服装を同じにする

- 負荷をかけすぎない

- 復習を複数回行う(付随した間隔反復)

・・・

記憶力を高めると言われる食べ物

食べ物は身体を作ってくれますが、記憶に効果的と言われる食事もあるようです。

プラセボ効果かもしれませんが、卵は毎日食べました!

卵

黄身に細胞膜の主成分であるレシチン、神経伝達物質アセチルコリンの材料であるコリンが含まれている。

青魚

DHA、EPAが記憶力を高める。

チョコレート

高カカオチョコレートは脳由来神経栄養因子(BDNF)を増やす可能性が示唆されている。

ナッツ

ビタミンE、マグネシウム、レシチンなどにより、脳や神経を活性化する。

大豆

レシチン、イソフラボンが認知機能や記憶に効果がある可能性が示唆されている。

ガム

ガムをかむことで、脳が刺激され、集中力が一時的に向上する。

水

水を飲んだ人は飲まなかった人にくらべて知的作業への反応時間が速くなるデータがあるが、状況によって差がある。まだまだ諸説あり状態!

暗記に効果的なグッズ

暗記関連グッズ

カタログを見る感じで眺めて、もし気になるものがあったらまず調べてみてね!

携帯で暗記できるマーカー

使いにくいという声もありますが、消えるペンだと教材がちょっと見にくくなる時に便利!

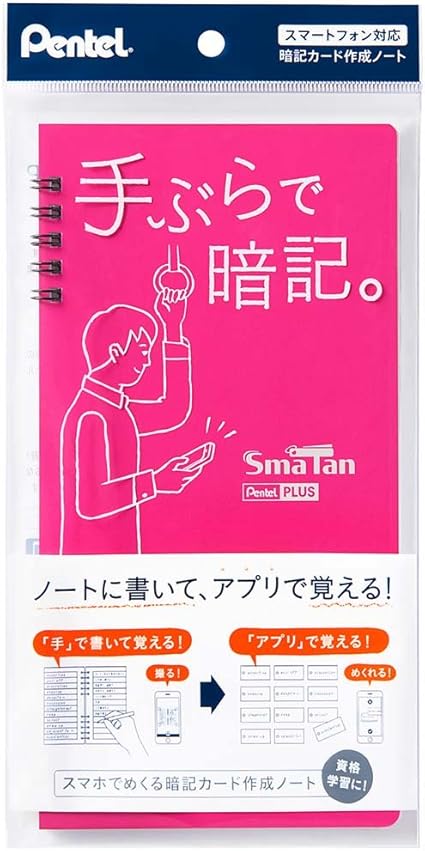

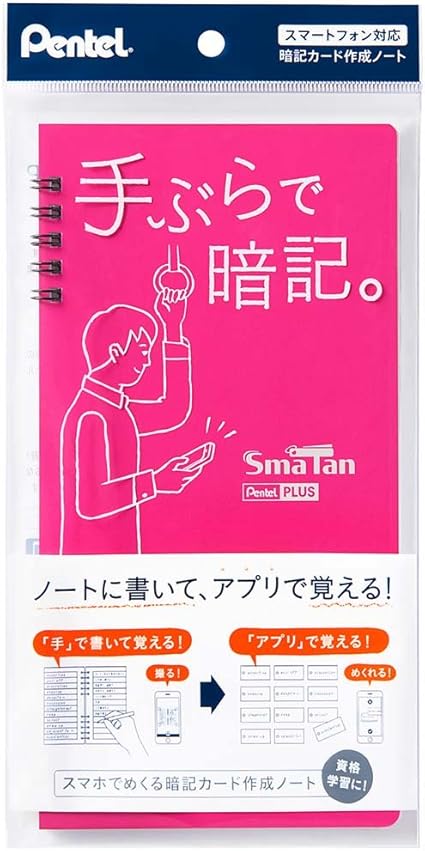

携帯で暗記できる単語帳

写真でもいいけれど、アプリで管理できるのも楽!

ポモドーロタイマー

タイマーを押す作業は、切り替えの儀式にも役立ちます。

ただ、毎回時間を入れる作業が直前だとうっとうしく思うときも…

そんなときはインターバルを設定できるタイマーがおすすめ。

適度な耳栓

音楽をかけたくないけど、集中したいときにノイズキャンセリングの耳栓は役立ちます。

アロマ

香りって記憶にも結び付きやすいですよね。この香りを嗅いだらリラックスすると決めると、当日に焦っているときに役立つことも。

集中できる勉強ブース

部屋が汚いと集中力が乱れます。

とはいえ、直前は片づける時間すら惜しい…そんなとき、簡易で個別自習室を作り出せます。

書く時に本を押さえる必要が無くなるブックスタンド

参考書に問題集、自分のノートとたくさん本が必要ですよね。

ブックスタンドは目線が上がって姿勢が正されて、眠気対策にもつながります。

暗記ペン

マーカーを引きたいときと、自分のメモをしたいとき、ペンを探すのも面倒!

そんな時に、一本でこなせてしまうのは便利です。

書いたり消したり即座にできるホワイトボード

ホワイトボードってなんだかわくわくしませんか?

ノート型のホワイトボードで誰かに教えるように書くと、頭にも入りやすいです。

かばんでバラバラしない暗記カード

青本入れて、ノート入れて…カバンの中はパンパンです。

カバンの底で単語帳がちぎれていたこともありました。

そんな時にゴムがついていると、ひとかたまりになって安心です。

エビングハウスに活用できる付箋

エビングハウスの忘却曲線を活用をしようと思っても、自分が何の教材のどのページをいつやったかってパッとわからないですよね。

そんなの時にこの参考書計画付箋が役立ちます。

書きなぐれる紙

私はとにかく書きなぐりたいときはこの紙を使っていました。

1枚1枚が薄くて、たくさん入ってます。

薄いので、参考書にも挟みやすい。

どんな大きさが欲しいのかは注意してね!私は大きいのが欲しかったのに小さいほうを買ってしまったことがあります。

暗記関連アプリ

- Anki

間隔反復学習

- Quizlet

単語カードアプリ

- StudyPlus

学習記録、学習する人が集まる

暗記に関する本

暗記や勉強方法の本は大量にあるのでいくつかだけ紹介します。

私は勉強への苦手意識が究極に高まっていたので、結構本を読みました。

こちらもカタログのように眺めて、気になるものはまず調べてみてね!

科学的根拠に基づく最高の勉強法

大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法

科学的アプローチで勉強がとまらなくなる ストレスフリー勉強法

シンプルな勉強法

まとめ

記憶に関しては、さまざまな工夫をすることができます。

暗記が得意な人を見て焦るのではなく、自分に合うものを見つけて着実に進んでいきましょう。