この記事では、【メンタルが揺れやすい最後の1か月のメンタル対策】がわかります。

「心が揺れやすい人」や「いろいろなメンタル補強方法を知りたい人」におすすめ!

こんにちは!ゴロ助です。

全国統一模試Ⅲ 「E判定」(120点以下/345点、下位2%)から109回でギリギリ合格するためにしていたメンタル補強方法をご紹介します。

走り出す前の準備も重要

準備 編

どんな勉強方法を選ぶかより納得できるかが重要

実際にやった勉強方法の選び方 編

具体的な方法は自分に合ったものを選ぶべし

具体的な勉強方法 編

計画は変更ありき

具体的なスケジュール 編

1か月の勉強以外の蓄積について

忘れてしまった知識は役に立たないのか 編

最後の1か月だからこその揺れへの対処法も重要

最後の1か月のメンタル補強方法 編(イマココ!)

同じ成績で違う結果を出したおおまかな違いを紹介

E判定から合格する人と不合格になる人の違い 編

国試当日の具体的な実録

国試当日の実際の記録 編

はじめに

最後の1か月は、人によってはメンタルが1番揺れる時期かもしれません。

私はメンタルがブンブンに震える時もありました。

最後の1か月だからこそのメンタルブレイク対策をご紹介します。

時間が無いことにおびえている場合

このままじゃ準備が終わらないいいいいいいい

そんな時こそ、平常心で、時間あたりの効果を最大化します。

私がやった方法は、「今に集中する」ことです。

いつもはタイマーを「60分」に設定してカウントダウンして勉強していましたが、

時間が無い…という焦りが生まれたときは、タイマーを「5分」や「1分」にして、

さあ、この5分で1ページやろう!

と強制的に目の前のことに集中していました。

「残された時間が少ない不安」の一番の解消法は、「勉強をすること」。

そして、終わっていないことではなく、終えられたことに着目して進みました。

問題を間違えて落ち込んでいる場合

今さらこんなの間違えるなんて終わりだ

問題を間違えてしまったり、知識が思い出せなかったりすると、つらいつらいつらいつらい。

直前だからこそ辛いのなんのって感じでしたが、知識の穴を見つけた時は、

1点取ったわ!!!

と考えるようにしていました。

「できないところを今直せたから、確実に成績が伸びた」ととらえて、

1点取れたわけだし、「この問題をどう直す?」と処理。

テスト前は無意識に否定的な思考パターンになりやすいです。

そんなときは、現実的な思考に意識的に置き換えて乗り越えていきましょう。

模試の結果がよろしくない場合

この順位はまずい…

周囲の人との差を数値化されると、合格は相対基準というのもあわせて絶望の瞬間も訪れました。

でも、模試の結果が悪いときにしか得られない燃料「ホントウニヤバイ」も手に入っているのです。

諦めていなければ、模試の成績が良くないという事実は燃料にしかなりません。

私は今、燃料を手に入れたんだ。

と思ってかけぬけました。

【模試の点数】に落ち込む前に知るべき“向き合い方”|“結果”より“活かし方”が勝負を分ける

本番当日に最初の問題が解けない場合

うーわ…もうページめくってる音がする…

最初の問題が解けないと結構慌てます。

なんとなく、途中の問題が解けない時より心拍数が上がります。

そんな時にやっていたのは、

- いさぎよく問題を飛ばしてあとで戻ってくる

- 選択肢の逆から、見てみる

選択肢を上から見るより、逆から正誤をつけていくと、解けることがありました。

その場でできるメンタル対策

その場でできる方法が他にもあります!

呼吸法

息をまず吐ききって、おなかを意識しながら行うそうです。

リラックス効果があるのは、

- 4・7・8呼吸法(4秒鼻から吸う7秒止める8秒口から吐く)

- 丹田呼吸法(へそのちょっと下にある丹田を意識して呼吸する)

集中力をたかめるのは、

- 5・5・5呼吸法(5秒鼻から吸う、5秒止める、5秒鼻から吐く)

呼吸法はかなり種類があって、4・4・8だったり、10・20だったり…秒数の違いだけでもたくさんありました。

また、鼻からなのか口からなのか、右鼻なのか左鼻なのかでも違って、右鼻は交換神経が優位、左鼻は副交感神経が優位だそうです。

片鼻呼吸法というのもあります。

事前に自分に合った呼吸法をみつけておくと良いかもしれません!

感情のラベリング

自分の気持ちを言語化して、手放すとストレスが軽減されるそうです。

今は“知識を忘れたかもしれない焦り”が出てる

と感情に名前を付けてあげると、少し落ち着くことができます。

旧Twitterのツイートを60万人以上調べた実験があります。

ネガティブな感情を表現したツイートの直後から、ツイートに込められた感情の強度が急激に下がることがわかっています。

Rui Fan,(2019),The minute-scale dynamics of online emotions reveal the effects of affect labeling, Nature Human Behaviour volume 3, pages92–100

Xも受験に役立つツールになるかもしれません…!

↓思考のラベリングは自己効力感にも効果あり

自己効力感の高め方

根拠なきポジティブより「現実的」な自己対話

根拠なき自信が必要な時もありますが、現実を見た上での自己対話が効果的な局面もあります。

大丈夫…大丈夫…

ではなく、

わからない問題があった。でも満点ではなく合格点を取れば良い。

根拠がある現実的な言葉で気持ちを落ち着かせてみてください!

とはいえ、もちろんポジティブな言葉も効果的です。

今までの努力は裏切らない

大丈夫だからリラックスしよう

自分に声掛けして、集中力と自信を高めましょう。

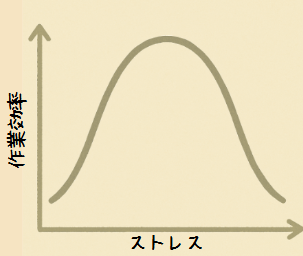

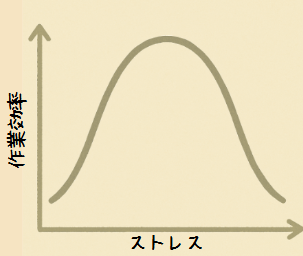

ヤーキーズ・ドットソンの法則を思い出す

ヤーキーズ・ドットソンの法則とは、ストレスが適度にあるとパフォーマンスが高まるという法則です。

これは、マウスの実験を通じて提唱されています。

マウスに白い扉(正解)と黒い扉(不正解)を選ばせる課題を与え、黒い扉(不正解)を選んだら電気ショックを受けさせる仕組みの実験です。

弱い電気ショック:マウスはのんびりして、あまり学習しない

中程度の電気ショック:マウスが最も効率よく正解を覚える

強い電気ショック:マウスがパニックになり、学習能力が落ちる

この実験を通じて、作業効率とストレスレベルについて「逆U字型」の関係があると考えらています。

ある程度のストレスはパフォーマンスを高めてくれるのです。

なお、簡単な作業の時は、大きなストレスでも高いパフォーマンスになるようです。

この緊張は、パフォーマンスを高めてくれている。

そうやって、試験という緊張を味方につけて、本番に強い自分になってやりましょう。

まだ本番まで時間がある場合の対策

本番までちょっと余裕があるときは、こんな準備も効果的です。

コルチゾール分泌に強くなる

ストレスがかかるとコルチゾールが分泌されます。

急性ストレス下でコルチゾールのレベルが高いままだと、学習内容を思い出しにくくなると、いくつかの研究で示唆されています。

そんなコルチゾールの分泌が自然に調整されるように、生活習慣を整えておきましょう。

軽い有酸素運動も効果的です。

↓効果的な理由はこちら

変化に強くなる習慣術

また、可愛い動物の動画や写真を見ることでストレスが低下する場合があると示されています。

勉強に疲れたときに好きな写真を探しておいても良いかもしれません。

可愛い動物を実際に触るとより良いようです

マインドフルネス瞑想を取り入れる

マインドフルネス瞑想とは、今この瞬間の呼吸や感覚に意識を向け、浮かんでくる思考や感情を判断せずにただ観察する瞑想法です。

仏教にルーツがあるようですが、宗教色を除いた形で心理療法としても活用されているとのことでした。

瞑想プログラムが中等度のストレス軽減効果があるとするメタアナリシスがあります。

Madhav Goyal,Meditation programs for psychological stress and well-being: a systematic review and meta-analysis,JAMA Internal Medicine,2014 Mar;174(3):357-68

簡単にこんな感じ…

- 静かな場所で楽な姿勢で座る

- 自然な呼吸に意識を向ける

- 雑念が浮かんでも判断せず、再び呼吸に戻る

- 毎日10-15分継続する

詳しいやり方を書き出すと、1つ記事が書けるレベルなので、興味がある方は調べてみてください。

これもまた、コルチゾール分泌を正常化してくれるらしい…

当日のスケジュールで行動する

当日のスケジュールで行動しておくのも、緊張感を過度に高めないために効果的です。

当日と同じような時間割で、起床して、ご飯を食べたり、同じ飲み物にしてみたり、慣れておくと本来の力も発揮しやすいです。

薬剤師国家試験 【模試】と【本番】の違い|私が驚いた“思わぬギャップ”とその対策

まとめ:最後は強い気持ち

合格以外ありえない!!!そのためにはやるしかない!!!

と最後まで強い気持ちを持ち続けることも、不安の波に負けない太い柱です。

最後の1か月~当日まで押し寄せ続ける不安の波に困った時、この記事でもしよいものがあったらぜひ取り入れてみてください。