この記事では、【薬理を得点源に変えるコツ】がわかります。

「薬理が苦手な人」や「なにから手を付けるか迷っている人」におすすめ!

薬理は細かい知識や横断的な活用力が問われる。

効率的な学習法として、受容体理解・ステム分類・ゴロ活用が有効。

苦手意識を乗り越えることで、薬理は得点源かつ学習全体の土台になる。

こんにちは!ゴロ助です。

国家試験に向けて、覚えなければならない薬の数は膨大なのに平均点は高い薬理。

薬理の課題と対策をご紹介します。

薬理を勉強する時の課題

大量の知識を覚えなければならない

ひとつの薬についてだけでも、覚えるべき情報は多岐にわたります。

- カタカナの薬名

- 受容体の種類や働き

- 作用機序の微妙な違い

- 関連する物質や経路 など

それらを一度で覚えることはほぼ不可能。

他の科目と並行しながら学習していると、知識がふんわりしたまま定着しないことも。

ふんわりした知識では太刀打ちできない

薬理の問題は、非常に細かい部分まで問われます。

あやふやな暗記では、選択肢を切るのも難しいのが現実です。

さらに、他の教科の中でも薬の名前や作用機序は頻出項目です。

病態は特に、薬理の知識があると圧倒的に勉強しやすいです。

薬理は覚えることが多くて大変かつ、他の科目でも土台になり得ます。

薬理は平均点が高いので、薬理と関連科目でこけると大打撃です。

ゴロ助の不合格体験談:見たことはあるのに…

私は現役時代、薬理の知識があいまいなままでした。

見たことはあるけど、はっきり思い出せない

そんな選択肢に何度も出会い、

答えられないもどかしさを、今でもはっきり覚えています。

薬理の知識がしっかり頭に入っていれば、選択肢を「推測する力」も持てたのに…

と思う場面が何度も何度もありました。

対策案:薬理を得点源に変える勉強法

学習していて気付いたポイントと、余裕で合格した友人から教わった秘伝を紹介します。

対策① 受容体の“役割”を理解する/生物を学ぶ

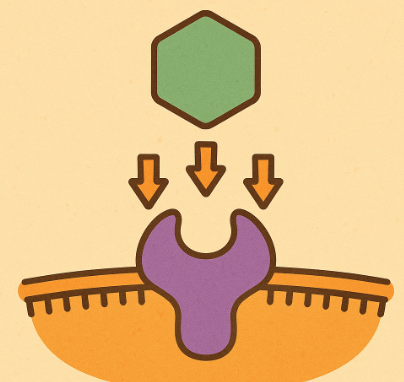

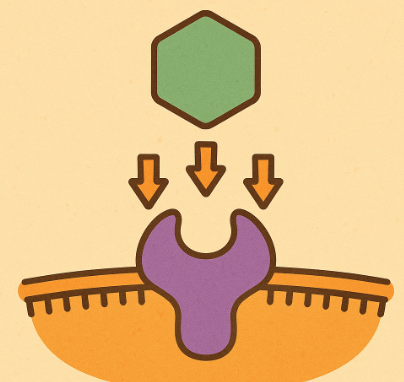

一つ一つの薬を覚える前に、受容体がどんな役割をしているのかをまず理解しましょう。

理解により、ただの丸暗記ではなく、他の教科にも活用できる知識に。

生物の知識は、受容体の役割の理解に非常に役立ちます。

早い段階で生物の基礎を学習しておくと、薬理の進歩もスムーズです。

時間がないときは生物の要点集で確認してしまおう!

対策②大枠から学ぶ

細かい知識が多いからこそ、まずは大きな幹をつかむとやりやすいです。

知識がぼんやりしていると、単元をまたがって出てきた薬に対して、

こんな名前見たような気もするけど別人か…?

と別フォルダに入れてしまいがちです。

単元を先に明確にしておけば、紐づけもしやすくなります。

この薬はあの単元でも○○という知識に関連して出てきた!

と、頭の記憶の引き出しを整理しましょう。

マインドマップ×薬学を完成させた偉人のサイトはこちら

マインドマップ薬学 さん

対策③ステムで薬の分類をつかむ

ステムとは、薬物名の共通の語幹のことです。(例:~プリル、~グレル)

ステムは、医薬品の化学構造、由来、薬理作用、効能、標的とする生体分子などに基づいて定義されています。

原則としてステムを用いて医薬品の国際一般名は命名されているのです。

ステムを覚えることで、ある程度の分類ができるように…!

ステムを覚えた後、ステムから外れる薬を重点的に覚えることで、効率よく学習できます。

また、ステムを覚えていれば、試験中に「知らない薬名」が出ても、推測も可能に!

「ステムを覚えること」にこだわりすぎるとそれはそれで時間がかかるかも!

対策④数字・修飾語に注目する

薬理の出題では、

- H1、H2などの数字

- 競合的 or 非競合的

- 活性化 or 阻害

- 分泌促進 or 抑制

といった細かいひっかけポイントが非常に多いため、あいまいに覚えず、確実に整理して覚えましょう。

暗記するべき箇所を間違えないためにも、出題ポイントを問題演習で確かめてから学習するとよいです。

細かい神経についてとかも聞かれます。

「出題ポイントを確かめる」以外の【過去問演習の効果】をみてみる

対策⑤ゴロでとっかかりを作る

薬理の最初の壁は「とにかく覚えられない」という心理的ハードルです。

ゴロ合わせの活用は、記憶のとっかかりが作りやすくなるので、「記憶の入り口」としては非常に効果的。

ただ、私は、薬理でゴロを間違って覚えていたことで失点につながりました。

少しずつですが、このブログで紹介しています!もし自分に合ったら使ってみてね!

正しいゴロを作り、正しいゴロを覚えよう!

薬ゼミがイラスト付きのゴロ本を出しているよ!問題もついててやりやすい!私も活用しました!

まとめ

薬理はあいまいだと、大量失点につながりますが、準備ができれば、得点しやすいです。

平均点が高いのも薬理。

薬理を制して合格をつかみ取りましょう。