この記事では、【目的と目標の違いと注意点・効果的な目標の立て方】がわかります。

「目的と目標の違いがあまりわからない人」や「目標の立て方がいまいちな人」におすすめ!

「目的」は“なぜそれをやるのか”という方向や意義。

「目標」は目的に向かうための具体的な達成点や行動指標。

目標だけに集中すると、本来の目的を見失いやすくなる。

SMART原則を取り入れる。

はじめに:目的と目標をなんとなく使い分けてない?

「目標」を立てましょう

「目的」を明確にしましょう

よく言われることではあるのに、

正直、私は「目的」と「目標」をなんとなくで使い分けていました。

就職後、目的と目標を使い分ける場面が多かったですが、

薬剤師国家試験も、この2つをきちんと理解して整理することが大切です。

使い分けがうまくいっていないと、

- 努力の方向性を見失う

- 本質的な学習からはずれてしまう

- 挫折しやすくなる

- メンタルが揺れる

- 優先順位を間違える

- 結果的に遠回りになってしまう

などのリスクが高まります。

ぜひ、目的と目標の使い分け・注意点・効果的な目標の立て方を確認してください!

目的と目標、それぞれの定義

目的:最終的に達成したい方向や意義。「なぜそれをやるのか?」

目標:目的に向かう途中の具体的な達成点や指標。「何を・どこまで・いつまでにやるか?」

たとえるなら、

目的は“コンパス”(進むべき方向)

目標は “チェックポイント”(向かう途中の目印)

目的があるから目標に意味が生まれ、達成可能な目標があるから目的に近づいていけます。

目的と目標を使い分けて考えると、やるべきことが整理され、努力の方向がブレにくくなるのです。

目的が定まっていない場合

目的が定まっていないまま目標を立てても、

途中で「なんのためにやってるんだっけ?」と迷ってしまう。

目的が定まっている場合

明確な目的があると、多少しんどくてもでも目標に向かって努力し続けられる。

「免許が不要だから薬剤師になる明確な目的は持てないよ」というときは不合格で失うものを確認する

目的と目標の「階層構造」と「目的のすり替わり」

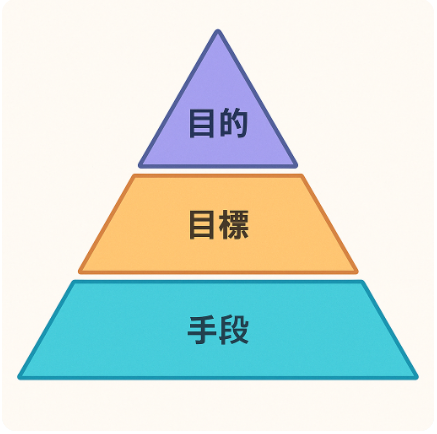

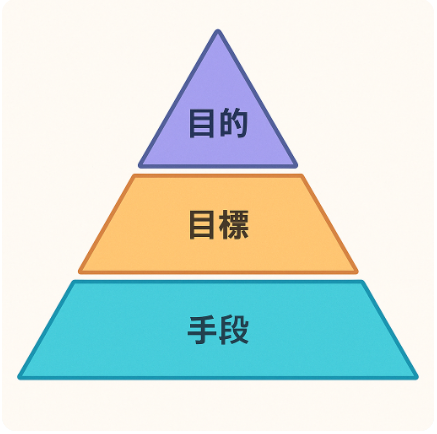

目的を達成するために、中間目標があり、さらに目標を達成する行動目標があります。

大きな目的 → 中間目標 → 行動目標 → 日々のタスク

このように目的・目標・手段は、階層構造になっています。

階層構造になっている目的と目標は、「目的のすり替わり」に注意が必要です。

国試を用いて“すり替わり”についてご説明します。

薬剤師国家試験の場合

【最終目的】

国家試験に合格する

【中間目標(目的のための目標)】

模試で300点取る

【具体的な手段(行動目標)】

過去問を3回解く

「国家試験に合格する」という目的に対して、

「模試で300点取る」という目標を立てたとします。

さらに、

「模試で300点取る」を達成するために、

「過去問を3回解く」という“目標”を立てると…

さっきまで目標だったはずの「模試で300点取る」が、

いつの間にか“目的”になっている?

そんな風に感じませんか?

目的と目標のすり替わり

目標は目的を達成するための“手段”です。

しかし、

①「国家試験合格」を達成するために「模試で300点」を目標にする

だから、

②「模試で300点」を達成するために「過去問3回」を目標にする

というように、上の段階の目標は、次の段階では“目的”のように機能します。

このような“目的のすり替わり”が、起こりやすいのです。

すり替わりが起きると何が起こる?

中間目標が最終目標化するとなにが起きるでしょうか?

国試を例にすると…

例①

「国家試験に合格する」が目的なのに、

「模試で300点取る」ことが目的になる。

その結果、点数に一喜一憂したり、数字だけを追い始めてしまう。

例②

模試で300点とるためなのに、

過去問を3回解くことが目的になる。

その結果、作業だけを繰り返す。

このように、目的と目標がすり替わると、学習の本質からずれてしまいます。

今やっていることは何のため?

その目標の“上の階層”にある目的は?

と常に自分に問い直してみてください。

誰かの勉強方法を真似するとき、目的を見失いがちになるのを確認しておく

効果的な目標の立て方

すり替わりを防ぐためにも、SMART原則を意識すると効果的な目標が立てやすくなります。

S「Specific」(具体的)

目標は明確で具体的でなければなりません。

「何を」「誰が」「どこで」「なぜ」「どのように」を明確にすることで、目標に向かう道筋がはっきりします。

目標の具体例

「成績を向上させる」

「過去問の正答率60%以上の問題を確実に解けるようになることで、全国統一模試Ⅱの点数を前回より100点向上させる」

ポイント

- 行動を表す動詞を使用する(増加させる、削減する、完成させるなど)

- 対象を明確にする(何の模試か、どの科目か、どの単元かなど)

- 期待される結果を詳細に記述する

M「Measurable」(測定可能)

目標は、進捗状況や達成度を、数値や指標で測定できなければなりません。

そのために、現在の位置と最終目標までの距離を把握する必要があります。

測定指標の具体例

- 模試の成績、過去問演習での点数

- 完了した問題数、正答率

- 時間(短縮時間、作業時間など)

目標の具体例

- 「点数を向上させる」

「全国統一模試で7割以上を獲得する」 - 「勉強に集中する時間を増やす」

「1時間集中して10分休憩する」

A「Achievable」(達成可能)

目標は、現実的で達成可能なものでなければなりません。

高すぎる目標は挫折をまねき、低すぎる目標はモチベーションを下げます。

達成可能の判断に必要な要素

- 現在の能力

- 利用可能な時間

- 外的要因(遊び、付き合いの飲み会等)

- 過去の成績や経験

ポイント

現在の能力を10-20%上回る程度の目標が、モチベーションとのバランスが良いとされています。

R 「Relevant」(関連性/現実的)

目標は、より大きな目的と関連していなければなりません。

なぜその目標が重要なのか、どのような意味があるのかを明確にする必要があります。

確認の具体例

- 自分の人生の目指す方向とあっている?

- 達成したら、どんな価値が生まれる?

- 現在の優先順位の中で、どの位置?

T 「Time-bound」(期限設定)

目標に明確な期限を設定すると、緊急性や計画性が生まれます。

日々の行動での優先順位をつけやすくなります。

効果的な期限設定例

- 最終期限だけでなく、中間の期限も設定

- 現実的で余裕を持った期限を設定

- 突発的要因まで考慮し、バッファを確保した設定

まとめ:“なぜがんばるのか”を見失わない

目的を達成するために、目標を設定する。

そして、目標に集中しつつも、その先にある本当の目的を忘れない。

進む道に迷ったときこそ、

自分が「何のために」「どこへ向かって」「今何をやっているのか」をクリアにしながら進んでいきましょう。