こんにちは!ゴロ助です。

全国統一模試Ⅲ 「E判定」(120点以下/345点、下位2%)から109回国試をギリギリ合格するためにした具体的なスケジュールをご紹介します。

1日中勉強できる環境での1か月ちょっと勉強した結果となります。

走り出す前の準備も重要

準備 編

どんな勉強方法を選ぶかより納得できるかが重要

実際にやった勉強方法の選び方 編

具体的な方法は自分に合ったものを選ぶべし

具体的な勉強方法 編

計画は変更ありき

具体的なスケジュール 編(イマココ!)

1か月の勉強以外の蓄積について

忘れてしまった知識は役に立たないのか 編

最後の1か月だからこその揺れへの対処法も重要

最後の1か月のメンタル補強方法 編

同じ成績で違う結果を出したおおまかな違いを紹介

E判定から合格する人と不合格になる人の違い 編

国試当日の具体的な実録

国試当日の実際の記録 編

計画の立て方について

スケジュールは、都度見直しながら行っていました。

1か月単位、1週間単位、1日単位の計画をたてました。

本番直前週は予定を入れず、柔軟に対応できるようにしました。

↓具体的な計画の立て方はこちら

計画の立て方のコツ|“計画倒れ”をしないために必須な考え方

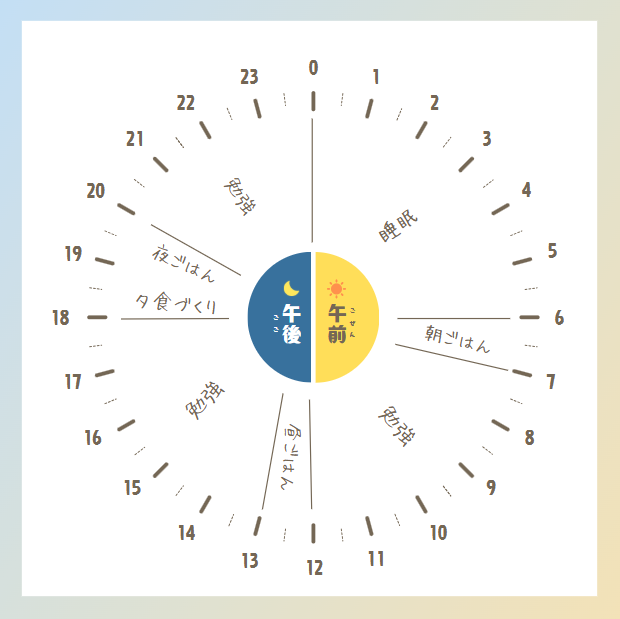

1日のおおまかな予定(統一模試Ⅲ後)

ご飯の時間に関しては、目安として各食1時間にしていますが、もっと早めに勉強に移行しています。

朝ご飯はパン、昼ご飯は卵かけ納豆、晩ご飯はフライパン一つでできる何か に固定していました。

定期的に買い物などに時間を取られていましたが、運動として活用していました。

勉強時間はMAXで16時間でしたが、おそらく14時間くらいが平均かなと思います。

勉強できる限り勉強していましたが、だらだらやるのではなく、長くても60分ごとに区切っていました。

夜更かしすることもありましたが、24時に寝て、6時に起きるを心がけていました。当日と同じスケジュールを意識した生活です。

どうしても眠い時は机でパワーナップ。

基本的に自宅学習で、たまにカフェやコワーキングに行っていました。

6時間睡眠は継続すると2徹と同じレベルになってしまうようですが、緊張感でそこまでぼんやりしてはいなかったです。

「あと1問…」の誘惑に負けていませんか?国試本番で実力を出すために“今”見直すべき“朝”の生活

耐えられない眠気襲来の理由と対策|大事な授業を無駄にしないために

今日は家でできそう!は、まぼろし~?自宅学習の対策

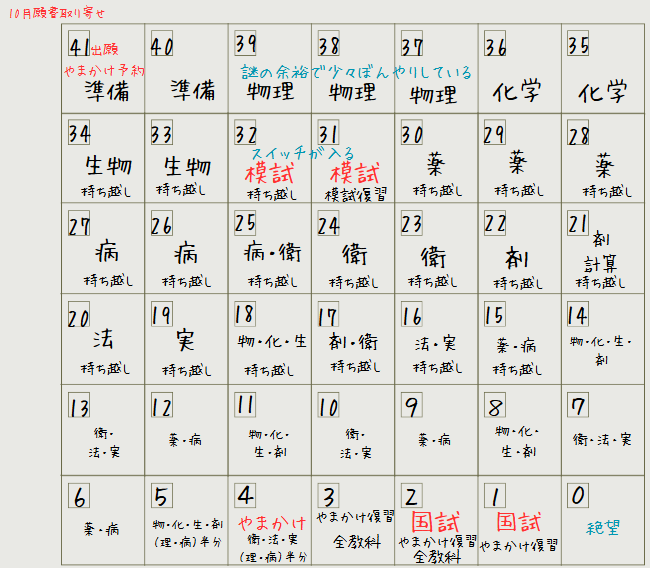

実際に実行したスケジュール

当時のスケジュールを引っ張り出してきましたが、訂正の嵐で読み解きが難しく、目安はこんな感じという再現です。

左上の数字は、対策できる日数のカウントダウンです。

書いてある教科は要点集の教科で、青本の表紙は全教科を毎日確認しています。

(物:物理、化:化学、生:生物、薬:薬理、病:病態、衛:衛生、剤:薬剤、法:法規、実:実務)

勉強本格スタートは模試の1週間前から謎の余裕とともに始めています。(1月2週目とかでした)

模試を受けて現実を知り、スイッチが入りました。

計画を立てる段階では、最後の週はいったん埋めませんでした。

思ったより回転早く進みましたが、最初のころは持ち越しも多かったです。

複数教科やるときは、どこまで終わらせるかよりも、時間で区切るようにしていました。終わらなくても、終わり。

たとえば、

物 6:00ー10:30(4.5hr)

化 10:30ー15:00(4.5hr)

生 15:00ー19:30(4.5hr)

剤 19:30ー24:00(4.5hr)

といった形でスケジュールを組んでいました。

もちろん、この日はここまで終わらせるという量も決めていましたが、こだわると1か月が終わってしまうので、時間で切り替えていました。

また、ふんわりやるのではなく、やった部分は確実にする意識でやりました。

「量を終わらせなくてはならない!」+「時間内に無意味なことはしてはいけない!」=集中する という形になっていたようです。

直前期に要点集を全教科1周できているのは、「想起する→確認する→覚えなおす」の流れが速くなったり、繰り返す部分が減っていたこともありますが、

覚えなおす作業を、「長期記憶で覚えられるような比較的しっかりしたレベル」から、「明日思い出せればよいレベル」にしていたので時短になりました。

こうやって見ると過去問演習で時間的にもいけたのでは…?とも思いますが、当時は必死でした。

スケジュールをこなすために必要だったもの

一部を抜粋しています。

ストップウォッチ

1分1秒が重要だったので、何分経過したか/残っているかというのをパッとわかるようにしていました。

大抵は、60分をカウントダウンする形で使っていました。

ストップウォッチのスイッチをいれる動作が、いつのまにか勉強の始まりの小さな儀式になっていました。

書きなぐれる紙

頭を整理するためと書きなぐるために必要でした。

一個使い終わるとちょっとした達成感があります。

椅子の横に大きめの紙袋を用意して、いらなくなったら、ちぎってポイっと紙袋に入れていました。(国試が終わった後に片づけました。)

amazonの紙パッドは紙が薄いので、1枚をメモとして要点集に挟んでもかさばりませんでした。

青ペン

なんでもないただの青ペン。

こちらも無くなるとちょっとした達成感があります。

青色は集中力を高めると言われているのでプラセボ効果に期待して選びました。(青ペン勉強法っていわれているらしい。)

- 書いた後にインクが伸びない

- ノックタイプ

- いっぱい使える

- ペン先細め

で選びました。

腱鞘炎にならないように気を付けるべし。

強力な目覚まし時計

私は比較的、朝に強いのですが、目覚ましが聞こえなかったこともあったので、目覚ましは絶対に聞こえるものを購入しました。

光で目を覚ますタイプにもチャレンジしています。

音楽

どうしても集中できないときは、好きな音楽を聴き始めて、そのまま勉強に移行していました。

音楽を聴くときはヘッドフォンを使っていました。

- どうしても集中できないときは、装着。

- 集中できそうだけど少し音楽が欲しいときは、耳からちょっと外して漏れ聞こえさせる。

- 勉強がのってくると音楽は自然と邪魔に感じて外す。(画面は操作しない)

といった三段活用していました。

スピーカーや携帯から聞こえるよりはヘッドフォンから聞こえる方がなんとなく好みでした。

デスクライト

私は、手元が暗い気がしたので、試しに購入してみましたが、思ったより快適になりました。

部屋の明るさと手元の明るさがずれていると、瞳孔の拡大縮小が起こり、眼精疲労が表れやすくなるようなので注意。

簡単な食事

余計なことに時間を使いたくなかったので、冷凍スパゲッティなども活用しました。

美味しい飲み物

血糖値スパイクが起こらない程度に甘い飲み物を、集中力が切れてきたころに一口飲んでいました。

また、甘くない無糖でも、美味しいものが結構ありまとめ買いしていました。

本番も同じものを持っていきました。

慣れをたくさん作ると本番もリラックスできます。

決まった洋服

本番当日と同じ格好を複数セット買って着ていました。

勉強以外に時間を費やしたくないという気持ちでしたが、結果的に「決定疲れ」を防止することができました。

やる気がでないのはただの“状態異常”?やる気が出ない原因と対策

当日の服装はなにがおすすめ?本番だからこそ気を付けるべきこと

諦めない気持ちと合格する覚悟

要点集の2周目に入った時に、

こんなに覚えていないのか…同級生たちはちゃんと覚えてたのに…

と自己嫌悪と絶望に包まれかけますが、「諦めないこと・自分を否定しすぎないこと・自己効力感を高めること」を意識していました。

なんで「他人の成功」って「自分の失敗」みたいに感じちゃうんだろうね。

レンズを意識したらちょっと楽になったお話

「どうせムリ子」から「やればできる子」になる方法|自己効力感の高め方

「もう無理かも」と思ったときに読んでほしい。──私が痛感した“諦めないこと”の重み

まとめ

1日でこんなに作業できるんだと知った1か月でした。

とはいえ、何時間勉強したかではなく、到達地点まで知識を持っていくことの方が大切です。

短い時間でも到達できればなにも問題ないのです。

実際、1か月で合格した人の中には、1日6時間だけやりました。という人たちもいました。

目的を見失わず、走り続けるべしです。